Tropar (Ton 4):

Ihr Blumen auf der geistlichen Wiese Russlands,

zu Zeiten grausamer Verfolgung wunderbar erblüht,

ihr unzähligen neuen Märtyrer und Bekenner,

Hierarchen, Priester und Dulder aus dem Herrscherhaus,

Mönche und Laien,

Männer, Frauen und Kinder -

gute Frucht habt ihr erbracht

weil ihr eure Gebete dargebracht habt

in geduldigem Leiden für Christus.

Betet zu Ihm, Der euch gepflanzt hat,

dass Er Sein Volk behüte vor den Gottlosen und Bösen,

dass in Russland gefestigt werde Seine Kirche

durch euer Blut und durch eure Leiden

zur Errettung unserer Seelen

Kondak (Ton 2):

Ihr neuen Märtyrer Russlands,

dir ihr als Bekenner den irdischen

Abgrund durchschritten habt

und tapfer Leiden auf euch nahmt,

betet zu Christus,

Der euch angeschaut hat,

weil ihr eure Gebete dargebracht habt

als Erprobung des Glaubens

durch die empfangene Gabe

der Tapferkeit.

Seid uns ein Vorbild,

die wir euren Weg verehren,

denn keine Trübsal, keine Bedrängnis,

kein Tod können uns trennen

von der Liebe Gottes.

Die beiden Taufen Russlands

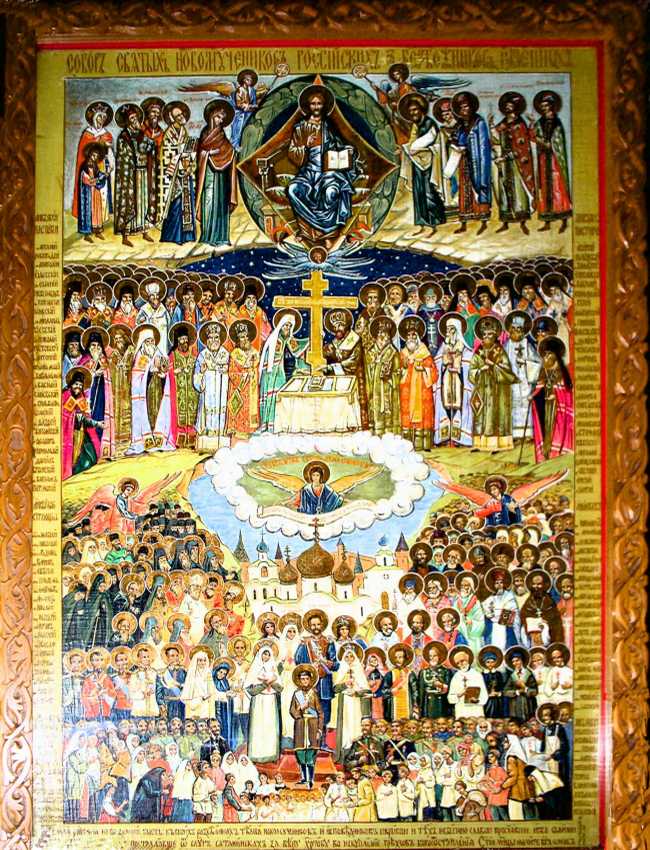

Das Nordschiff unserer Kirche ist den russischen Heiligen gewidmet. Den Mittelpunkt bilden die beiden Taufen Russlands: im Dnjepr 988 durch die Großfürsten Olga und Wladimir und durch das Blut der großen Schar der Märtyrer im 20. Jhdt. Das Fresko und die Ikone der Neuen Märtyrer bilden eine innere Einheit.

Die Verehrung der neuen Blutzeugen war stets ein besonderes Anliegen der russischen Auslandskirche. Nach ihrer Verherrlichung l98l konnten die offizielle Ikone geschrieben und die neue Kathedralkirche in München ihnen geweiht werden.

Im unteren Teil der Ikone sind stellvertretend für die zahllosen Opfer Menschen aus dem einfachen Kirchenvolk, dem Klerus, dem Adel, den Mönchen und Nonnen dargestellt, gruppiert um die Zarenfamilie. Darüber versammeln sich Märtyrer-Hierarchen um den hl. Patriarchen Tichon und den hl. Metropoliten Vladimir von Kiew. In der Fürbitt-(Deesis-)Reihe oben beten zum Pantokrator neben der Gottesmutter und dem Vorläufer und Täufer Johannes die ersten russischen Leidensdulder Boris, Gleb und Igor.

(Lit.: Georg Seide, Verantwortung in der Diaspora: Die Russische Orthodoxe Kirche im Ausland München 1989, S. 200 ff.)

Die heilige Elisabeth von Russland (5/18.7)

Tropar (Ton 4):

Sanftmut und Demut und Liebe

wohnten in deiner Seele,

von Herzen dientest du den Leidenden,

heilige Leidensdulderin, Großfürstin Elisabeth.

Treu im Glauben hast du für Christus

Leiden und den Tod erduldet,

zusammen mit der Nonne Varvara.

Gemeinsam mit ihr bitte für alle,

die dich in Liebe verehren.

Kondak (Ton 4):

Aus königlichem Ruhm trugst du Christi Kreuz

und erlangtest die Ehre des Himmels.

Für die Feinde hast du gebetet

und gewannst die himmlische Freude,

heilige Märtyrerin Elisabeth,

gemeinsam mit der Märtyrerin Varvara,.

So bittet nun für unsere Seelen.

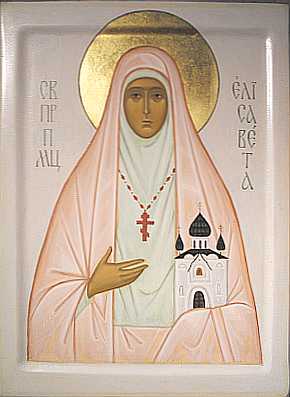

Aus der seit 300 Jahren engen Verbindung zwischen den russischen und deutschen Fürstenhäusern sind auch deutschstämmige Glaubenszeugen hervorgegangen. So hat außer der Zarin Alexandra auch ihre Schwester, die Großfürstin Elisabeth von Russland, das Martyrium für Christus erlitten. Die Gemeinschafts--Ikone vergegenwärtigt sie links von der Zarenfamilie in ihrer weißen Schwesterntracht zusammen mit ihrer freiwilligen Gefährtin, der Nonne Barbara.

Die hl. Elisabeth wurde 1864 als Prinzessin von Hessen in Darmstadt geboren und hegte stets eine große Zuneigung zu ihrer Großmutter, der englischen Königin Viktoria.1884 heiratete sie den Bruder des Zaren Alexander III., Großfürst Sergej, und trat 1891 aus freiwilliger tiefer Überzeugung zur Orthodoxen Kirche über. Seit ihrer Ankunft in Russland widmete sie sich, erschüttert vom Elend der Menschen, immer stärker ganz unstandesgemäß der sozialen Fürsorge, besonders für Kranke und Waisen.

Nach dem Bomben-Attentat auf ihren geliebten Mann 1905 – sie sammelte die Leichenteile eigenhändig auf – erwies sie ihre ergreifende Großmut, indem sie sofort dem Attentäter verzieh und sich für ein Gnadengesuch beim Zaren einsetzte. (Der Attentäter wies dieses Ansinnen aber zurück.) Fortan stellte sie ihr Leben aus ganzem Herzen in den Dienst der tätigen Nächstenliebe.1909 gründete sie das den Schwestern Martha und Maria (vgl. Lk 10,38-42) geweihte „Kloster der Barmherzigkeit“ zur Pflege von Kranken.1911 kam die Kirche „Mariä Schutz“ („Pokrov“; Fest am 1. Okt.) hinzu. Vom Glanz des Zeremoniells und der Feste am Hof hielt sie sich fern.

Auf Befehl Lenins wurde sie mit ihren Verwandten und Gefährten verhaftet und nach Alapajewsk (nahe Perm) deportiert. Am 5./18. Juli 1918– einen Tag nach der Ermordung der Zarenfamilie in Jekaterinburg – stürzten die Schergen die ganze Gruppe in den Bergwerk-Schacht und warfen Handgranaten hinterher. Zeugen berichteten, dass die hl. Elisabeth die dadurch nicht gleich Getöteten mit Zuspruch und Kirchengesängen tröstete.

Die Reliquien der Großfürstin und der Nonne Barbara wurden später über China, wo die Gebeine der übrigen sechs Märtyrer von Alapajewsk verloren gingen, nach Jerusalem in das russische Gethsemane-Kloster der hl. Maria Magdalena übertragen Heute stehen in Alapajewsk eine den Neuen russischen Märtyrern geweihte Kirche und über dem Todesschacht ein großes Kreuz.

(Lit.: Lubov Milar, Großfürstin Elisabeth von Russland; übers. v.. Joh.A.Wolf; München 2004) Gottesdienstliche Texte: www.orthodoxe-kirche.de (Link: DOXOLOGIA)

Alexander Schmorell (16.9.1917-13.7.1943)

Ein deutsch-russischer Märtyrer der Nazi-Diktatur ist der Münchener Student Alexander Schmorell, der mit den Geschwistern Scholl die Widerstandsgruppe "Weiße Rose" gegründet hatte und nach dem Verteilen von antinazistischen Flugblättern am l3.Juli 1943 hingerichtet wurde.

In den Vernehmungen und in Briefen an seine Familie hat er ausdrücklich seinen russisch-orthodoxen Glauben als Motiv seines Widerstandes gegen das Gott und Menschen verachtende Regime bekundet. Er wurde bis zum Tod vom Priester der Gemeinde, dem späteren Erzbischof Alexander von Berlin und Deutschland, betreut. Sein Grab liegt 3oo m von der Kathedrale der Neuen Märtyrer entfernt und wird von der Gemeinde verehrt.

(Lit.: Der Bote 4/1993; S. 18ff.;4/1999, S.l5 ff.)

Predigt

P. Nikolai Wolper

Hamburg, 5.2.2006

33. Sonntag nach Pfingsten:

„Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut

des Lammes weiß gemacht.“ (Apk 7,14)

Gedächtnis der hl. Neuen Märtyrer und Bekenner Russlands

Liebe Gemeinde,

das zwanzigste Jahrhundert nach Christi Geburt ist nicht nur gezeichnet durch zwei furchtbare Weltkriege und mehrere Völkermorde – vor allem an den Armeniern und den Juden -; sondern es ist auch die Epoche der meisten christlichen Märtyrer in der Geschichte. Ein Archiv im Vatikan sammelt alle verfügbaren Dokumente für diese riesige Wolke von Glaubenszeugen aus aller Welt. Das betrifft alle Konfessionen – gestern wurde z.B. des von den Nazis ermordeten evangelischen Pastors Dietrich Bonhoeffer gedacht; auch in Hamburg und Lübeck wurden bekennende Geistliche hingerichtet, woran z.B. eine Gedenktafel an der Mauer des Gefängnisses Fuhlsbüttel erinnert.

Die größte Zahl der Märtyrer hat das russische Volk hervorgebracht – die Schätzungen reichen von einer halben bis zu einer Million. Der hl. Patriarch Tichon hatte 1925, kurz vor seinem Tod, prophezeit: „Die Nacht wird sehr lang und sehr finster sein.“ (Riccardi, 30) Vor der Revolution hatte es in Russland ca. 70 000 Kirchen und Kapellen gegeben und 1025 Klöster, in denen fast 95 000 Mönche und Nonnen lebten. 1939 waren noch 100 Kirchen geöffnet und alle Klöster geschlossen. Ihr Amt übten statt früher 147 nur noch vier Bischöfe aus. Es ist eine „Perversion“ – eine „Verkehrung“ im Wortsinn -, dass ausgerechnet eines der spirituellen Zentren Russlands seit dem 15. Jhdt., das Kloster auf den Solov’etski-Inseln im Weißen Meer, 1920 zum Konzentrationslager für Christen umgewandelt und zu einem „Heiligtum der Märtyrer“ wurde durch die unmenschlichen Bedingungen dort – Kälte, Hunger, Folter, Erschießen und Vernichtung durch Schwerstarbeit. Es wäre ungerecht, jetzt einzelne der Blutzeugen besonders hervorzuheben, denn vor Gott zählt der Unterschied zwischen Kaiser, Fürsten, Bischöfen und einfachen Gläubigen nicht.

Aber der heutige Gedenktag ist kein Tag der Trauer und des Hasses, sondern ein Feiertag – wie bei jedem Märtyrer-Gedächtnis seit Beginn der Kirche Christi auf ihrem Weg durch die Zeit und die von Anfechtung und menschlichem Versagen geprägte Geschichte. Der Herr Selbst hat dies vorausgesagt und mit Seinem Schicksal auf der Erde vorgelebt.

Vorbereitet wurde das Gottesvolk zwei Jahrhunderte vor der Menschwerdung des Herrn, als die gesetzestreuen Juden sich nicht nur gegen das Vordringen der griechisch-heidnischen Kultur in Palästina wehren mussten - sogar der Tempel wurde entweiht und als heidnisches Heiligtum missbraucht. Nein, es entbrannte sogar ein Bürgerkrieg im Gottesvolk selbst, weil die gebildete Schicht sich mit der fremden Kultur zu arrangieren und die Traditionen aufzugeben bereit war.

In den Makkabäer-Büchern des AT wird über diese Epoche berichtet. Besonders das 2. Buch stellt dabei die religiöse Bedeutung der Ereignisse in den Vordergrund: das Vorbild der Märtyrer! Am 1. August gedenkt die Kirche der sieben Brüder, die nach dem Zeugnis der Hl. Schrift vor den Augen ihrer Mutter nacheinander unvorstellbar grausam zu Tode gefoltert wurden und doch von ihrem Bekenntnis zum wahren Gott nicht ablassen wollten (2 Makk 6 und 7). Zum ersten Mal wird dort vom ewigen Leben der „Gerechten“ und ihrer Fürbitte für die Lebenden bei Gott gesprochen (2 Makk 15,12-16), und dass die Lebenden und Toten in einer Gebetsgemeinschaft verbunden sind (12,41-46).

Was im Alten Bund vorbereitet wurde, ist seit der Menschwerdung des Gottessohnes erfüllt und vollendet. Wir haben heute in der Apostellesung die Zusage gehört, keine Mächte und Gewalten, „nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Röm 8,39). Es war ein typisches Missverständnis der sowjetischen Machthaber, die alle Religionen – nicht nur die christliche – ausrotten wollten („Treiben wir die Menschheit mit eiserner Faust ihrem Glück entgegen!“, war ihr Slogan), dass sie meinten, es gehe um den Wettstreit von Ideen, Weltanschauungen, Wertvorstellungen. Gewiss sind immer wieder Menschen dafür in den Tod gegangen. Aber im Mittelpunkt des Christentums steht nicht eine Idee, nicht einmal ein Buch, die Hl. Schrift, sondern eine Person, der Mensch gewordene Gottessohn, mit dem die Christen sterben und auferstehen werden, wie wir in jeder hl. Taufe bekennen (Röm 6,3-12). Diese Gleichgestaltung mit Christus bedeutet die restlose Übereignung in die Verfügung Gottes. Eben darin erweist sich die Liebe. Aus dieser lebendigen Gemeinschaft mit dem Herrn haben die Christen aller Zeiten die Kraft zum Leben und Sterben auch unter widrigsten Umständen gewonnen. Es gibt erschütternde Berichte von Gefangenen, die im Geheimen – ohne Bücher, Gewänder, Geräte – still die Göttliche Liturgie vollzogen haben mit einem Stückchen Brot und einigen irgendwie ergatterten Tropfen Wein, ja oft nur die geistliche Kommunion mit Christus im inbrünstigen Gebet erfahren konnten. Die Zugehörigkeit zum einen Leib Christi in der Kirche hat sie genährt und gestärkt.

Die Hl. Schrift endet mit der Vision des Sehers Johannes, der im Neuen Jerusalem die Himmlische Liturgie schaut ( Apk 6 und 7): Unter dem Thronaltar stehen unermessliche Scharen von Menschen in weißen Gewändern aus allen Nationen, Völkern und Stämmen, die das göttliche Lamm verherrlichen. Gefragt, wer diese Menschen seien, hört er: „Es sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen; sie haben ihre Gewänder weiß gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht.“ (Apk 7,14) Welch ein erschreckendes Bild: Im Blut des Lammes haben sie ihre Gewänder weiß gewaschen! Und ihre Gebete steigen als Weihrauch auf zum Altar des Lammes (8,3f.). Das Christentum ist wahrlich keine Wohlfühl-Religion, worauf manche es heute gern verdünnen möchten. Es geht buchstäblich um Leben und Tod, und wir dürfen dankbar sein, wenn der Herr uns die Zeit der Prüfung – der „Läuterung, wie Silber im Feuer“ (Ps 65,10 ) - erspart.

Patriarch Athenagoras von Konstantinopel sprach schon 1968 erstaunlich zuversichtliche Worte: „Die russischen Christen haben den Totalitarismus in ihrem Land besiegt. Sie haben ihn besiegt durch ihren Glauben, ihr Gebet, durch das Leiden ihrer Bekenner und Märtyrer. (...) Ihr Sieg ist noch nicht sichtbar. Viele gewichtige Dinge tauchen erst mit Verspätung an der Oberfläche der Geschichte auf; aber in der Tiefe hat sich bereits alles verändert.“ (zit. in Riccardi, 37). Im Grunde spricht er damit die Grundwahrheit des Christentums schlechthin aus: Seit der Menschwerdung des Herrn, Seinem furchtbaren Leiden und herrlichen Auferstehen, ist die Welt in der Tiefe neu geworden, obwohl wir uns oft nach deutlicheren Zeichen dafür auch an der Oberfläche der Geschichte sehnen.

Bis zum Zusammenbruch des Ostblocks war die Russische Auslandskirche die einzige Zeugin für die zahllosen Märtyrer Russlands. Seither hat das von staatlicher Unterdrückung befreite Moskauer Patriarchat ebenfalls die neuen Märtyrer verherrlicht und damit ein wesentliches Hindernis für die Vereinigung der beiden gewaltsam voneinander getrennten Teile der Russischen Kirche beseitigt. Sie wollen sich wieder vereinen über den Massengräbern der neuen Märtyrer und Bekenner Russlands im einen Leib Christi – d.h., in einer Göttlichen Liturgie, wie es seit Beginn der Kirche in den Katakomben und auf den Reliquienaltären war.

Zum Fest Allerheiligen am Sonntag nach Pfingsten bekennt sich die orthodoxe Kirche zur freudigen Verherrlichung ihrer Märtyrer:

(Tropar, 4. Ton)

„Geschmückt mit dem Blut Deiner Märtyrer auf der ganzen Welt

wie mit Byssus und Purpur,

ruft Deine Kirche durch dieses Blut zu Dir, Christus Gott.

Auf Dein Volk sende herab Deine Erbarmungen.

Schenke Frieden Deiner Gemeinde und unseren Seelen große Gnade.“

Amen.

Literatur:

A.Riccardi: Salz der Erde, Licht der Welt. Glaubenszeugnis und Christenverfolgung im 20. Jahrhundert; Freiburg i.Br. 2002

Das Synaxarion. Das Leben der Heiligen der Orthodoxen Kirche; Bd.1, Kreta 2004; S.658-662